近日,中國科大心理學系張效初團隊在General Psychiatry(IF=11.9)雜志上發表了題為《Impulsivity-related right superior frontal gyrus as a biomarker of internet gaming disorder》的研究論文,探討了靜息態腦網絡的節點樞紐性與網絡游戲障礙易感性間的關系。研究主要發現,在靜息狀態下的腦功能網絡中,與個體的決策沖動性有關的右側眶內額上回的節點樞紐性可以作為網絡游戲障礙的潛在生物標記物。

網絡游戲障礙是一種對游戲失去控制,并且將游戲優先級提高于其他活動,無視出現負面后果仍繼續或加劇游戲的行為模式。研究網絡游戲障礙的生物標記物有助于理解其病理過程,幫助早期檢測、診斷和治療。作為一個復雜系統,大腦功能是由其構成元素之間的相互作用所塑造的。因此,大腦連接網絡的特征可以作為網絡游戲障礙的生物標志物。借助功能磁共振成像(fMRI)等腦成像技術,我們可以在毫米級分辨率構建整個大腦的功能網絡。然后,借助網絡分析方法,我們可以可靠地量化大腦功能網絡的連接模式。其中,中心性在量化節點在網絡組織中的重要性和識別與大腦疾病有關的關鍵區域方面發揮著重要作用。

在解析與成癮相關的生物標記物時通常會遇到這樣的問題:在成癮患者與正常對照組的研究中所發現的差異究竟是導致成癮的易感因素,還是長期的成癮行為所帶來的結果。對于幾乎所有沒有前瞻性數據的成癮研究,都可以提出這個一般性問題。為了解決這個問題, 該研究除了采用一般健康對照組外,也將過度網絡游戲使用者作為網絡游戲障礙患者的對照組。 過度網絡游戲使用者在玩網絡游戲的程度上類似網絡游戲障礙患者,但是他們的網絡游戲行為并沒有導致臨床上顯著的損害或痛苦,因此這類人群雖然同樣經常玩網絡游戲,但并不會被診斷為網絡游戲障礙患者。通過將過度網絡游戲使用人群作為對照組,該研究可以在組間對比中消除長期網絡游戲行為的影響,進而探索網絡游戲障礙的核心生物標記物。

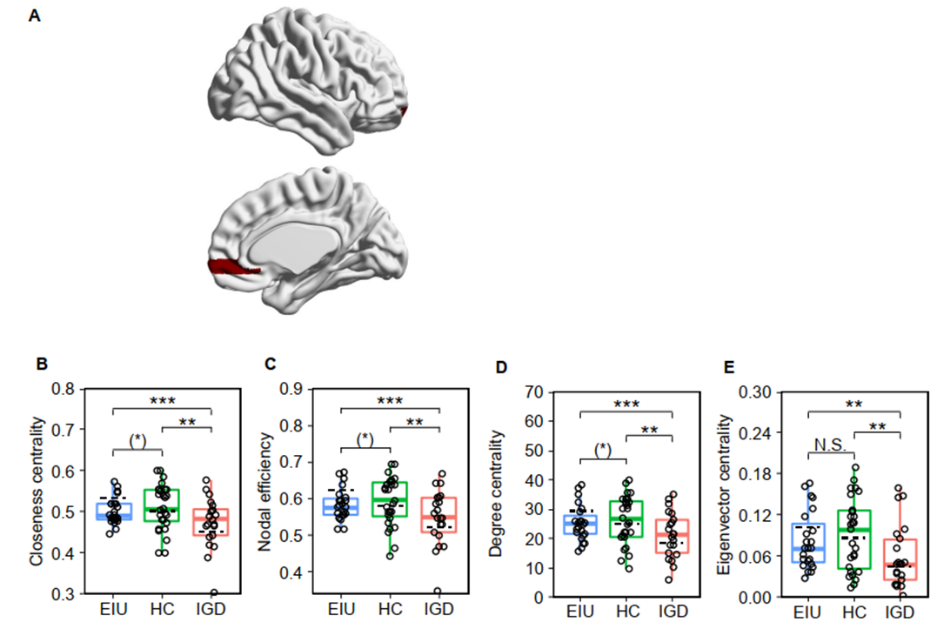

該研究共招募了三組被試,分別是網絡游戲障礙患者(IGD)、過度網絡游戲使用者(EIU)、以及健康對照組(HC)。研究采集了被試的靜息態功能磁共振數據、過度網絡游戲程度相關量表、以及被試在愛荷華賭博任務、延遲折扣任務中的決策行為數據。研究結果顯示,與過度網絡游戲使用組以及健康對照組相比,網絡游戲障礙患者在右側眶內額上回(如下圖所示) 表現出更低的節點樞紐性。

進一步的相關性分析發現,在過度網絡游戲使用組中,右側眶內額上回的樞紐性與過去一年中過度網絡游戲程度峰值的量表評分(HEIGD)呈現出正相關關系(如下圖所示)。而在網絡游戲障礙以及健康對照組中并未發現這種相關性。在過度網絡游戲使用組中發現的這種獨特的正相關現象可能是一種潛在的保護機制,這種保護機制揭示了為什么同樣長期參與網絡游戲,過度網絡游戲使用組卻比網絡游戲障礙患者在右側眶內額上回表現出更高的節點樞紐性。網絡游戲障礙患者在決策過程當中表現出更高的決策沖動性,而且其決策沖動性與右側眶內額上回的節點樞紐性表現出負相關關系,即更低的右側眶內額上回的樞紐性伴隨著更高的決策沖動性。

中國科大的張鵬宇博士和上海外國語大學的潘煜教授為共同第一作者,中國科大心理學系的張效初教授和韋正德特任副研究員為本文的共同通訊作者。本項目得到了國家自然科學基金、科技創新2030-“腦科學與類腦研究”重大項目、教育部哲學社會科學研究重大項目、CASVPST絲路科學基金、合肥科學中心協同創新計劃的支持。

原文鏈接:https://gpsych.bmj.com/content/36/4/e100985

(心理學系)