農業生產發展、人口增加、城市出現和社會分化是早期文明社會形成的重要判斷標準,其中,農業生產的持續發展在世界各主要文明體系的形成過程中起到了決定性作用。仰韶文化中晚期(ca.6000-5000 BP)是中華文明起源與早期發展的關鍵階段,現有研究表明,該階段中國各主要區域文明都基本確立了農業生產在先民生業經濟中的主體地位。以河南中西部和山西南部為核心的中原地區在中華文明起源和早期發展過程中起到重要的引領作用,這與該區域距今6000年以來農業經濟的持續發展及多元結構農作物種植制度的形成密切相關。然而,由于缺乏可靠的植物考古材料和準確的年代數據,目前考古學界對于該區域仰韶時代農業經濟形成的具體時間和結構演化過程等尚不清楚。

我院楊玉璋教授團隊長期從事中原地區史前人類生業模式演化與農業經濟發展研究,近年來與河南省文物考古研究院等單位合作,利用炭化植物遺存分析方法,結合系列樣品的高精度AMS14C年代測定,對中原地區代表性史前遺址長葛石固仰韶文化時期(ca.6400-5300 cal BP)人類生業模式進行了研究,相關成果近日以“Mixed farming of rice and millets became the primary subsistence strategy 6400 years ago in the western Huanghuai Plain of Central China: New macrofossil evidence from Shigu”為題發表在考古學國際權威雜志Archaeological and Anthropological Sciences上。

圖1 石固遺址及其它相關遺址地理位置分布圖

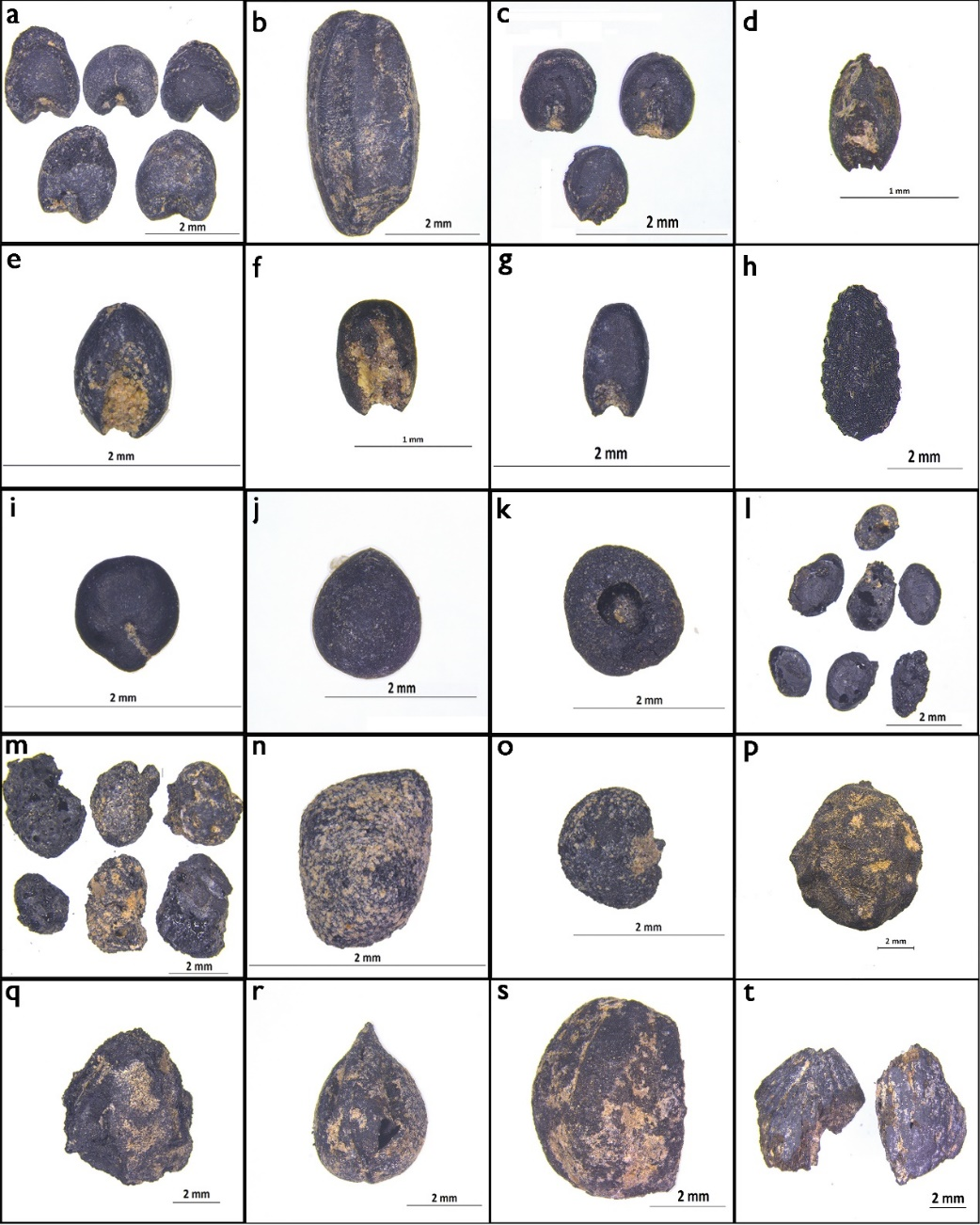

圖2 石固遺址發現的代表性炭化植物遺存

a. 黍粒;b. 稻米;c. 粟粒;d. 狗尾草屬;e. 知風草;f. 畫眉草屬;g. 馬唐屬;h. 牛筋草;i.藜科;j. 鐵莧菜;k. 拉拉藤;l. 豆科;m. 野大豆;n. 決明屬;o. 茄科;p. 樸屬;q. 酸棗核;r. 葡萄屬;s. 殼斗科;t. 櫟屬

研究結果顯示,石固遺址仰韶文化時期浮選土樣中發現的可鑒定炭化植物遺存以先民種植的粟、黍、水稻3種農作物以及各類田間伴生雜草種子為主,且不論是絕對數量百分比還是出土概率,農作物均占據著絕對的主體地位,其中,又以黍、粟兩類旱地作物為主,水稻比重較低。雜草種子以禾本科為主,其中馬唐、狗尾草、黍亞科等旱地伴生雜草出土概率較高,發現數量也最為豐富,而稗屬、莎草科等水田雜草出土數量較少,出土概率顯著較低,這一現象與遺址農業結構中旱地作物黍、粟比重較大、水稻比重較低的情況相一致。值得注意的是,遺址仰韶中期(ca. 6000-5300 BP)土樣中浮選出少數幾種可食用野生植物種子如橡子、芡實、山核桃等,但這類遺存僅出現于仰韶中期的3個遺跡單位中,且數量極少,僅占仰韶中期所有可鑒定植物遺存數量的1.4%,這一結果與中原地區裴李崗文化時期(ca. 9000-7000 BP)先民以采集漁獵為主的生業模式有著顯著的區別,表明以粟、黍兩類旱地作物種植為主的農業生產已經成為石固先民獲得植物性食物資源的主要方式,中原地區在距今6400年以前已經確立了農業經濟的主體地位。

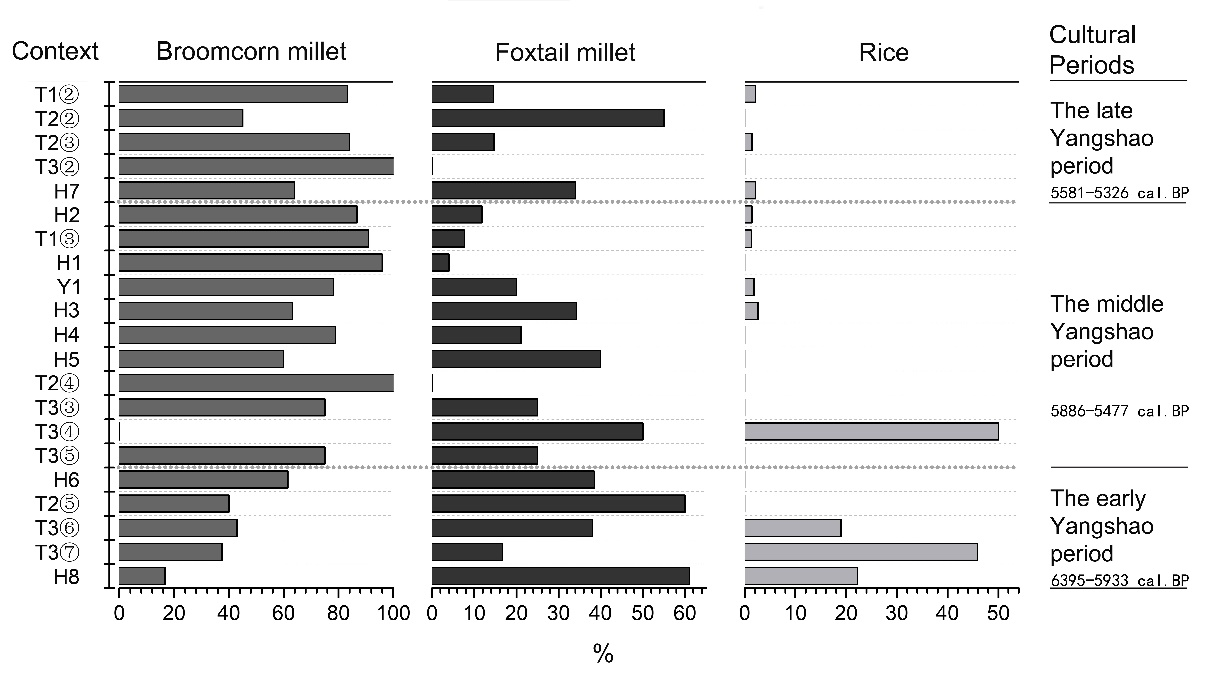

值得注意的是,從炭化水稻遺存的出現情況看,在距今6000年之前的仰韶文化早期,水稻在遺址農業結構中仍占有較大比重,但自距今6000年后的仰韶文化中晚期,其絕對數量顯著下降,粟、黍在農業結構中占據了絕對的主體地位(圖3),結合古環境研究相關成果,造成這變化的原因應與當時氣候環境的惡化有關。

圖4 石固遺址仰韶時代不同階段農作物相對百分比變化情況

該項研究首次明確了中華文明起源核心區中原地區史前農業經濟形成的準確時間以及研究區仰韶文化時期(ca. 7000-5000 BP)稻粟兼作農業經濟結構的演化過程及其可能驅動因素,研究結果為重建中原地區史前人類生業模式演化、探索中原地區農業經濟發展在史前社會復雜化進程及文明起源過程的作用等提供了關鍵性材料。

我院楊玉璋教授與楊苗苗博士為論文共同第一作者,李為亞特任副研究員為通訊作者。該項研究得到國家重點研發計劃(項目批準號:2022YFF0801101),國家自然科學基金(項目批準號:42272212),中國科學技術大學新文科基金(項目批準號:YD2110002016)以及歐盟瑪麗居里項目等的共同資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1007/s12520-023-01821-5

(人文學院科技史與科技考古系)