大腦中無時無刻不在進行的動態神經活動,是人類一切心理和行為的生理基礎。近年來,發展自系統工程領域的網絡控制理論被大量應用于心理學和腦科學研究,通過將大腦視為一個復雜系統,探究神經動態活動跨腦區傳播的網絡機制。基于大腦的結構連接網絡特征,網絡控制理論不僅可以鑒別哪些腦區更容易對其它腦區施加影響,還可以通過模擬大腦狀態間的轉換,探索這些動態進程中大腦的能耗,也稱為控制能量(control energy)。作為一個工程學概念,控制能量指的是驅動系統狀態改變所需的輸入;當應用于模擬大腦的動態進程時,這一“輸入”究竟對應何種大腦生理活動,卻一直沒有答案。生理基礎的不足,難免會給網絡控制理論在心理學和腦科學研究中的適配性帶來質疑,并阻礙其進一步發展。

2022年11月9日,心理學系何曉松特任研究員等在Science Advances雜志上發表了題為Uncovering the biological basis of control energy: Structural and metabolic correlates of energy inefficiency in temporal lobe epilepsy的研究論文,通過將單側顳葉癲癇作為損傷模型,結合彌散加權成像和正電子發射斷層掃描等多模態影像技術,揭示了患者大腦中控制能量消耗異常與葡萄糖代謝異常的關聯,為網絡控制理論在心理學和腦科學研究中的應用提供了潛在的生理基礎。

作為重量占比僅2%的人體器官,大腦需要消耗超過人體日均能耗20%的能量以驅動其動態活動,行使日常功能。那么,這種生物學形式的能量消耗,如葡萄糖代謝,是否與工程學意義上的“控制能量”存在聯系?為了回答這個問題,團隊借鑒神經心理學研究思路,探索了腦疾病相關的病理性損害,是否會帶來控制能量和葡萄糖代謝的共變性擾動。基于顳葉癲癇患者和健康對照的大腦結構連接網絡,團隊通過網絡控制理論模擬了兩種具有代表性的大腦動態進程,并估算了這些進程中大腦所需消耗的控制能量(圖1)。

圖1 研究方法示意圖

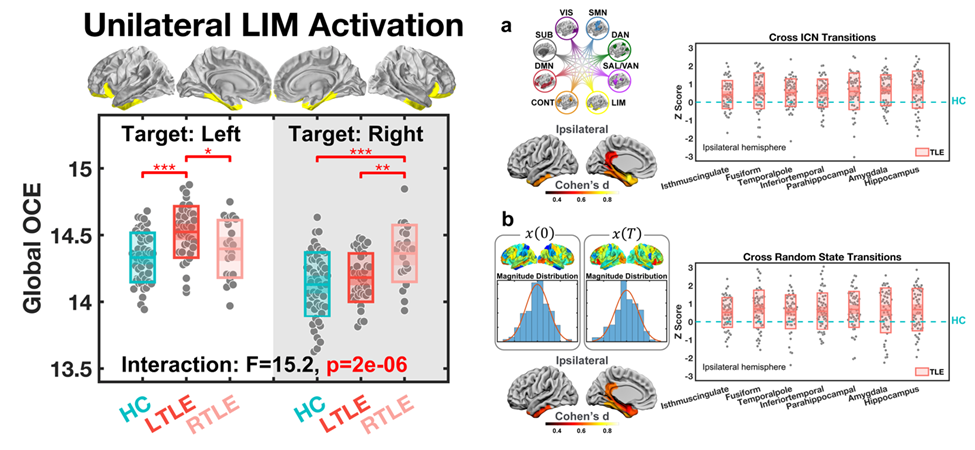

結果發現,患者在模擬邊緣系統網絡(癲癇發作和傳播的核心區域)激活過程中所需消耗的控制能量顯著高于健康對照組,并且這種能效異常與患者致癇灶的偏側化高度一致。在患側海馬、杏仁核等7個邊緣系統腦區,患者大腦需要消耗更多的控制能量以維系預定的大腦動態進程(圖2)。

圖2 通過網絡控制理論模擬大腦動態進程,發現顳葉癲癇患者在整體和局部均存在

能效的降低,相比健康對照需要更高的控制能量來實現相同的大腦狀態轉化

通過正電子發射斷層掃描技術,團隊證實,這些腦區的基線葡萄糖代謝水平與控制能量消耗水平呈負相關,這也意味著,想要達到同等激活水平,更低的代謝基線可能會帶來更高的能量需求,并可通過控制能量這一指標量化。尤其是在海馬,更高的結構萎縮與更低的基線葡萄糖代謝、及更高的控制能量消耗相關,并且葡萄糖代謝水平可以完全中介結構萎縮與控制能量消耗二者間的聯系。這也提示,海馬結構損害可能帶來基線葡萄糖代謝的降低,并最終導致在維系大腦動態進程時更高的能耗成本(圖3)。

圖3 基線葡萄糖代謝水平與控制能量消耗存在負相關

這些發現為大腦結構完整性、葡萄糖代謝基線、與維系大腦動態進程所需的控制能量間的關系提供了一個統一的理論框架。這一工作首次為“控制能量”提供了潛在的生理性解釋,為網絡控制理論在心理學和腦科學領域的進一步應用奠定了基礎。

心理學系何曉松特任研究員為本研究第一作者兼共通訊作者,中國科學技術大學為本研究第一單位,美國賓夕法尼亞大學的Dani S. Bassett教授為本文共通訊作者。本研究得到中國科學技術大學科研啟動經費資助。

原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2293

(人文與社會科學學院心理學系)