2022年5月18日是第46個“5·18國際博物館日”。為迎接這一節日的到來,5月17日晚,人文學院科技史與科技考古系特推出前沿講座,邀請秦始皇帝陵博物館的容波研究員,為科大學子講述秦兵馬俑的考古發掘與保護歷程,共同見證博物館的力量,領略秦陵的魅力。

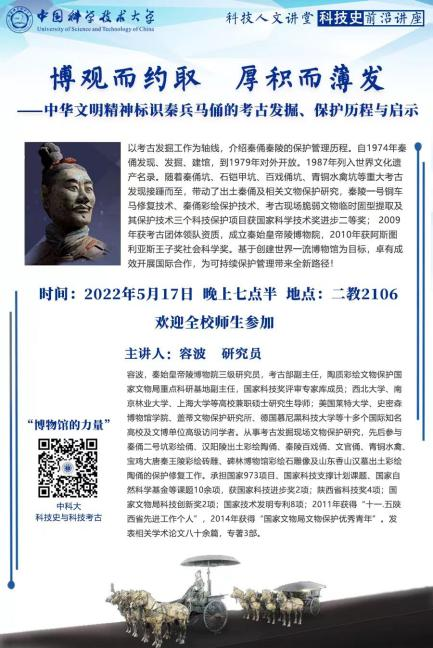

本次講座以嘉賓線上、學生線下的形式,在東區第二教學樓2106教室順利舉辦。容波研究員的報告主題“博觀而約取,厚積而薄發——中華文明精神標識秦兵馬俑的考古發掘、保護歷程與啟示”深刻契合文物保護的內核,也與本次國際博物館日主題“博物館的力量”相呼應,為同學們上了一堂生動而活潑的專家課。

從南依驪山、北臨渭水的秦始皇陵說起,引入被譽為“世界第八大奇跡”的秦兵馬俑。容波研究員以時間軸為線索,直觀而明晰地梳理了秦兵馬俑發現、發掘及研究的全過程,并簡述了秦始皇帝陵博物館的建設經過:1974年發現兵馬俑,1975年開始籌建博物館,1979年正式對外開放,往后幾十年,博物館一直承擔著兵馬俑三個坑和陳列大廳的保護與管理工作——從簡陋俑坑到設施完備的專業化展覽場館,從文保科技的貧瘠到成熟前沿的保護技術及新材料的推廣,從基本處理實驗室的缺少到前沿預防性監測及科研實驗室的模塊化組建,可謂新中國博物館建設之縮影。

至細微處,秦兵俑修復后的繽紛彩繪、石背甲的精巧連綴、銅車馬的氣質軒昂、各色顏料的品類與來源……專業知識與趣味性完美融合一體,仿若秦陵的黃土踩風伴月,一路飄進廬州的夜色里,讓在場觀眾跨越時空,窺見千年前的赳赳大秦。

但博物館的征途不止于此,“博物館的力量”也絕不僅是再現古物之風貌。恰如國際博協對這一主題內涵的闡釋:實現可持續發展的力量,數字化與可及性創新的力量,以及通過教育進行社區建設的力量。無疑,無論是將秦俑彩繪的保護成果進行推廣應用,與德國進行長達24年的合作項目,還是借助科技手段搭建互聯網+智慧服務平臺,都是秦陵博物館釋放自我力量的有力表達。

容波研究員談博物館發展超越的啟示,認為須以“博觀而約取,厚積而薄發”的態度去解決遺址博物館學術研究所面臨的問題。報告結束,同學們虛心求教,與研究員進行了熱烈的學術探討,從陶俑的生產流程,到考古現場的文物保護技術,得到解答便是有所獲益,踏出了“博觀”與“厚積”的第一步。

(文:朱子君、王雨純 / 圖:張代玲)